基本三構造

基本三構造とは

プログラムでは「順次処理」「条件分岐」「繰り返し」の3つの動きがあり、 基本三構造といいます。

- 順次処理

- 条件分岐

- 繰り返し

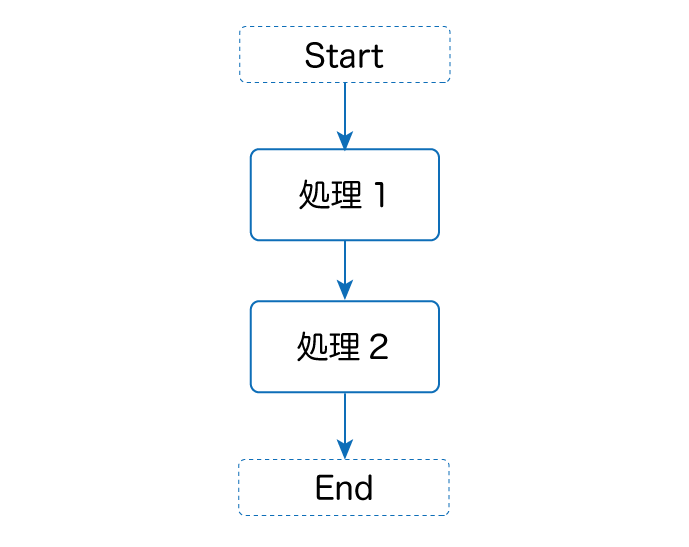

順次処理

順次進行はソースコードを上から順に処理する構造で、プログラムの最も基本的な動きです。今までプログラミングした通り、上から順に「処理1」「処理2」とプログラムが記述されていたら、「処理1」「処理2」と処理されます。

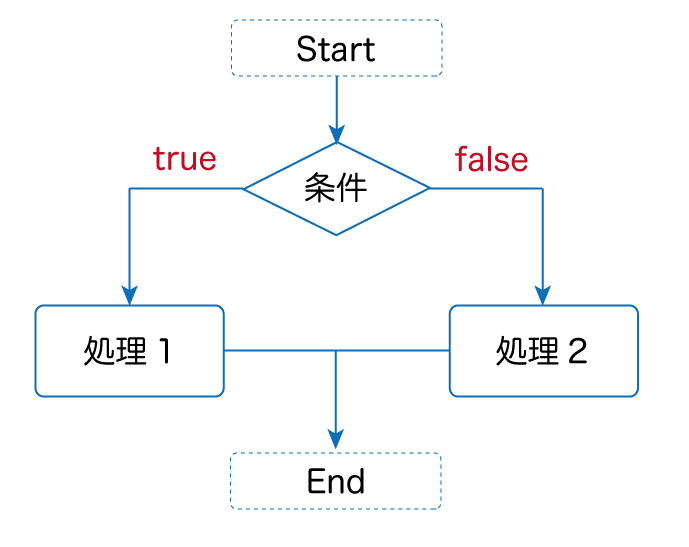

条件分岐

条件分岐は「もし◯◯だったら」「そうでなければ」といった条件によって処理を分岐します。

例

- 所持金が足りていれば購入、そうでなければ購入できない

- もし移動距離が1km未満だったら徒歩、1km-5km未満だったら自転車、5km以上だったら電車

「true」「false」で判別

条件の結果「Yes」「No」と判別された場合、プログラムではboolean型のtrue、falseで分岐します。

if文

if文は条件に応じて特定のコードブロックを実行するための制御構造です。条件がTrueの場合にコードブロックが実行され、Falseの場合はスキップされます。

python

if 条件:

# 条件がTrueの場合に実行

処理

if文で処理

所持金が価格以上だったらメッセージを表示します。

condition.py

price = 300

money = 500

message = ""

if money >= price:

message = "お買い上げありがとうございました"

print(message)

Trueの場合

結果

お買い上げありがとうございました

Falseの場合

結果

else文

if else文は、条件がFalseだったときも処理できます。

python

if 条件:

# 条件がTrueの場合に実行

処理

else:

# 条件がFalseの場合に実行

処理

else文で処理

所持金よってメッセージを分岐します。

condition.py

price = 300

money = 500

message = ""

if money >= price:

message = "お買い上げありがとうございました"

else:

message = "購入金額が足りません"

print(message)

Trueの場合

結果

お買い上げありがとうございました

Falseの場合

結果

購入金額が足りません

else文

else文は条件がFalseのときに処理することができます。

if 条件:

処理

elif 条件:

処理

else:

処理

else if文で処理

condition.py

score = 100

if score >= 90:

print("優")

elif score >= 70:

print("良")

elif score >= 50:

print("可")

else:

print("不可")

90以上の場合

優

70以上の場合

良

50以上の場合

優

それ以外の場合

不可

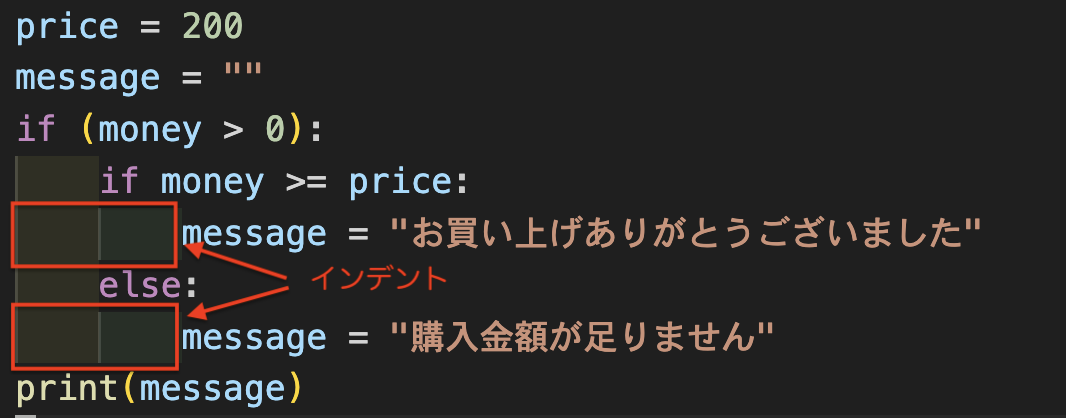

インデントとネスト

インデント

インデントとは

インデントとは プログラムでコードブロックを表すためにインデント(字下げ)が使用されます。インデントはコードの階層構造を示すために使われ、同じインデントレベルのコードは同じブロックに属します。

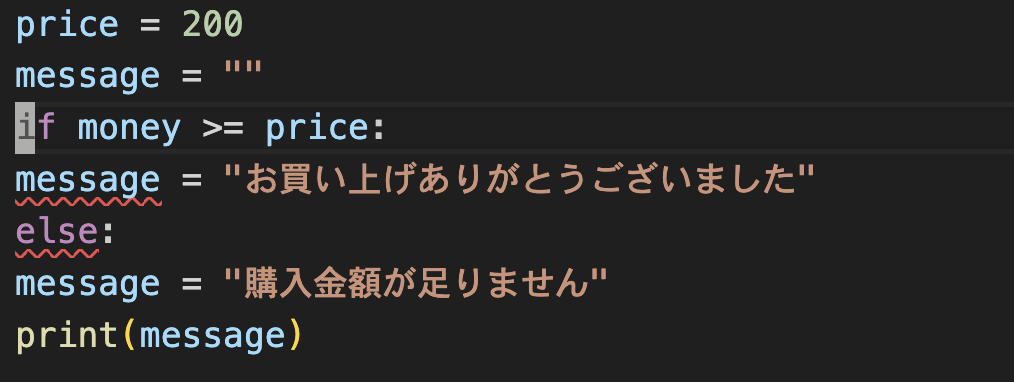

インデントの重要性

Pythonの構文はインデントがとても重要です。 正確なインデントを使用しないと、Pythonではエラーが発生します。

インデントタブ

インデントタブ(幅)は4つまたは2つのスペースを利用され、一貫したスタイルを使用することが重要です。Pythonでは4つのスペースが推奨され、キーボードのTabキーで入力します。

python

price = 300

money = 500

message = ""

if money >= price:

# インデントがないため構文エラー

message = "お買い上げありがとうございました"

else:

# インデントがないため構文エラー

message = "購入金額が足りません"

print(message)

インデントエラー

インデントの可読性

Pythonに限らず、他の言語でもインデントを使用したコードは可読性を高め、コードの理解を容易にします。

ネストとは

同じ処理を繰り返するようなコードをネストといいます。例えば、if文をネストすると複雑な条件を処理できます。

if 条件1:

# 条件1が「true」だったときの処理

if 条件2:

# 条件2が「true」だったときの処理

else:

# 条件3が「false」だったときの処理

else:

# 条件1が「false」だったときの処理

ネストで処理

入力データがマイナスの場合の条件を付け加えます。

condition.py

price = 300

money = 500

message = ""

if (money > 0):

if money >= price:

message = "お買い上げありがとうございました"

else:

message = "購入金額が足りません"

print(message)

condition.py

score = 100

if (score > 0):

if score >= 90:

print("優")

elif score >= 70:

print("良")

elif score >= 50:

print("可")

else:

print("不可")

ネストの問題

ネストが連続するコードは、プログラムのアルゴリズムに問題がある場合があります。ネストは必要最低限にするように注意しましょう。

else ifが連続

if year == 2000:

# 処理

elif year == 2001:

# 処理

elif year == 2002:

# 処理

elif year == 2003:

# 処理

...

ifのネストが連続

isFine = True

isMorning = False

isHoliday = True

if isFine:

# 処理

if isMorning:

# 処理

if isHoliday:

# 処理

論理演算

論理演算子で条件分岐

条件を論理演算で処理します。

- 価格が「0」より大きい

- 所持金が「0」より大きい

condition.py

price = 300

money = 500

message = ""

if money > 0 and price > 0:

if money >= price:

message = "お買い上げありがとうございました"

else:

message = "購入金額が足りません"

else:

message = "入力が間違っています"

print(message)

演習

問題1

価格、個数、所持金を任意の数で設定し、合計金額が所持金によって購入するメッセージを変えてみましょう。